在瀾滄江畔,傳承和活躍著一支神奇的民樂演奏隊。他們中的許多隊員早已年過六旬,滿頭銀發,額頭的皺紋猶如五線譜,讓人感覺道骨仙風盎然。他們以古樸、典雅的禮教音樂演奏出傳奇的韻律,他們就是昌寧縣漭水鎮洞經音樂協會。

“商賈工匠行商立業,文人墨客安居致學”。漭水素有“文墨之鄉”、“滄江明珠”之美稱,洞經文化是漭水深厚文化積淀的重要組成部分,在推進當地社會發展進步中發揮著重要作用。

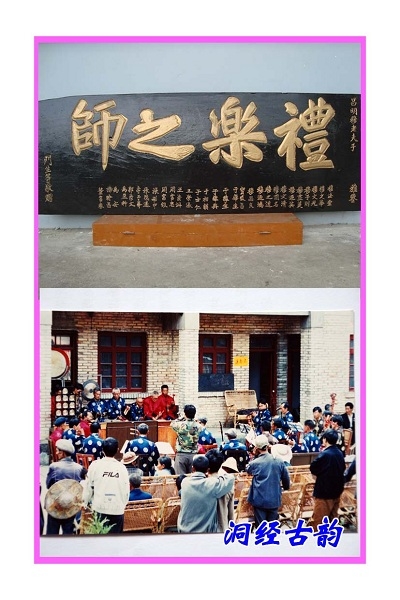

在尊儒、禮佛、重道的鄉風民俗中,漭水洞經文化經歷了形成、鼎盛、塵封、恢復、發展的過程。自古以來,漭水文教典盛,舉子貢生云集,讀書傳家成風,作詩著文行業,書畫流傳四方。文昌閣、魁閣、東山寺、地畝寺、關公廟等道觀廟宇遍及全境,佛教、道教活動頻繁,一年四季月月有會,佛道善信、文人雅士誦經奏樂。在尊儒、禮佛、重道的濃厚氛圍中,洞經音樂得以廣泛傳播。

1992年10月,洞經音樂愛好者請當時已77歲高齡的洞經藝人禹盈科先生現場吹奏洞經音樂28調,并進行了錄音。2002年,根據錄音記譜,將28調洞經音樂油印成冊。

2004年6月,昌寧縣漭水鎮成立了漭水第一支洞經樂隊——“漭水洞經古樂隊”。樂隊由25人組成,在各種活動談演,受到廣大聽眾的好評。2006年5月8日,洞經音樂被云南省人民政府列入云南省第一批非物質文化遺產保護名錄。

相關專家對洞經音樂進行評述:“洞經音樂是云南流傳最廣,影響較大的一個古老的民間祭祀禮儀樂種……它以彈演道教典籍《大洞仙經》為依托,融儒、釋、道文化為一體,集古代民間音樂為一身,成為云南具有獨特風格的音樂品種。”

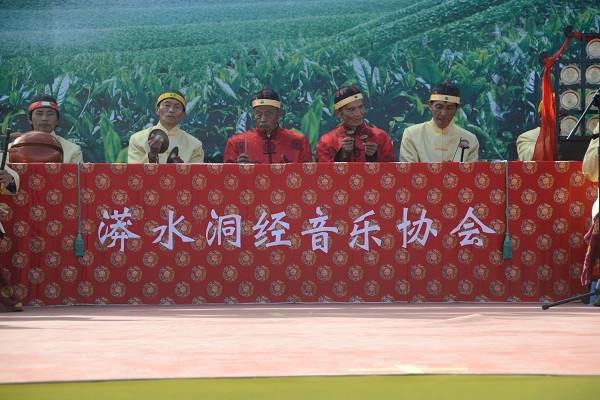

2012年5月29日,在“漭水洞經古樂隊”的基礎上,成立了“昌寧縣漭水鎮洞經音樂協會”,制定了協會《章程》,選舉了會長、副會長、常務理事、理事及財務管理人員。協會下設漭水、河尾、明德、明華、老廠5個分會,共有會員96人,王文榮、朱天兩名會員被列為保山市洞經音樂傳承人。協會成立以來,在漭水內外開展演藝活動數百場,受到了各地人民群眾的熱烈歡迎。目前,漭水鎮洞經音樂協會已申報市級非物質文化遺產傳承單位。“昌寧縣漭水鎮洞經音樂協會”的正式成立,標志著漭水洞經文化步入了新的發展時期。

漭水鎮洞經音樂協會肩負著地方非物質文化傳承的重任,它不僅從古樂這一特殊角度展示了漭水深厚的文化底蘊,更是在信仰融合、精神陶冶、社會教化等方面發揮潛移默化的作用,促進漭水的歷史文化和經濟社會發展翻開嶄新的篇章。

(昌寧縣漭水鎮 楊毅仁 禹磊 )