會澤是一座時光悠遠的古城,曾經的“天南銅都” 到處充滿著歷史韻味。

古城的一角,陽光灑落在斑銅花瓶、斑銅香爐、斑銅豬這些純手工制作藝術品上,折射出圓圓的帶著五彩的光環緩緩滑動,使斑銅器披上了一層神秘的光澤。再細看,光澤似乎是從斑銅里面散發出來的,仿佛件件斑銅中都蓄滿了璀燦的陽光。難怪有人說,會澤斑銅是和著高原的陽光鍛打出來的。

高原陽光下的瑰麗色彩——會澤斑銅

錚亮璀璨的斑銅香爐

光滑如玉的斑銅花瓶

斑銅花瓶富麗典雅

晶瑩閃爍的斑紋

斑銅與普通銅制品相比熠熠生輝

看著這些巧奪天工的手工藝品,穿過時光的隧道,仿佛看到這里曾經聚集著一批能工巧匠,用銅器敲打的鏗鏘聲喚醒這座沉睡的小城。

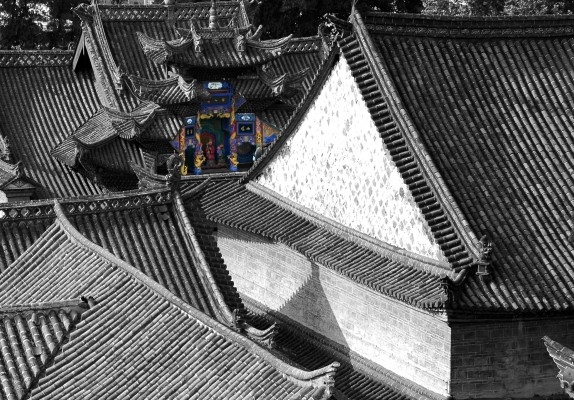

會澤古城一角

會澤,歷史悠久。據古書記載,早在3000多年前,會澤先民就掌握了青銅器的冶鑄技術。會澤銅業的興盛,帶動了手工業的發展,造就出大批銅匠藝人。在2000多年前漢朝時期,會澤的手工藝人就可以制作出類似斑銅的工藝品。到了300多年前的明末清初時期,藝人們在繼承傳統的基礎上,又用含銅量高的礦石制成了斑銅工藝品。2008年6月,斑銅制作工藝列入國家級非物質文化遺產保護名錄,一躍成為“國寶”。

國家級非物質文化遺產認證牌

用“千錘百煉”來形容會澤斑銅,再合適不過了。斑銅工藝品“妙在有斑,貴在渾厚”,其制作采用會澤特有的天然銅,采用高溫熔融制斑、整形、煮斑、露斑、拋光等20余道工序,煅燒幾十次,敲打幾萬錘方能定型,一件斑銅器物要歷時兩個月多才能完成。用這種方法做出的香爐、花瓶、筆筒等工藝品,在橘紅色的基面上,均勻地布滿了黃白交燦的晶斑,晶斑具有折光性、富有立體感,宛若若干細小的水晶石鑲嵌在表面,看似凹凸不平實則光滑如玉。整體來看,錚亮璀璨、金赤交輝、晶瑩閃爍、光彩照人,富麗而不失凝重,古樸而不失典雅。]被鑒賞家譽為“金屬寶石”。

制作斑銅的天然銅原料

斑銅制作工具

燒斑

高溫熔融制斑

鍛燒數百次

敲敲打打幾萬錘

千錘百煉終成器

正在顯斑的作品

說到會澤斑銅工藝傳人,必提張氏家族,會澤“張氏斑銅”被視為古銅文化的絕藝,可謂獨樹一幟。張氏祖籍南京,先輩均為銅匠,明宣宗時,曾參與宮廷祀器大明宣德爐的制作。明末,與大批手工業者移民來滇,初至云南澄江鑄造寺廟內鐘鼎,清康熙末年遷至會澤定居,在銅匠街經營銅器,制作斑銅工藝品。張家定居會澤時,恰是銅礦開采冶煉極盛之時,商業興旺,市場繁榮,原料不缺,銷路不愁,技藝亦得以大大提高。張氏斑銅第十二代傳人張克康,因在繼承和弘揚優秀民族民間美術傳統方面的突出貢獻,1999年6月被省文化廳命名為“云南省民族民間美術師”。2009年3月,代表云南參加了在北京舉辦的全國民族民間工藝大展。

2009年3月,“張氏斑銅”第十二代傳人張克康赴北京參加全國傳統技藝大展

會澤張氏斑銅第十二代傳人張克康與斑銅祖傳珍品

會澤斑銅工藝品在造型上不僅繼承和發揚了傳統的特色,還吸取了云南青銅和中原青銅文化的寶貴藝術營養,并結合現代雕塑手法和先進工藝,在充分顯示斑花特色的前提下輔以簡潔洗煉的裝飾圖案,使其達到藝術的完美和統一。形成了包括人物、動物、花卉、瓶罐、爐尊、壁飾、器皿等六大類的斑銅系列產品。一件造型古樸典雅、金斑耀眼的斑銅器皿,既有實用價值,又有觀賞價值。其渾厚古樸、典雅富麗、熠熠生輝的藝術效果,令人愛不釋手,被譽為陳設玩賞之工藝美術佳品。

為使這項技藝得于傳承,會澤縣委政府2013年7月會澤縣在老廠鄉創建斑銅傳習所,傳承這項傳統獨特的民間傳統工藝。

2013年7月在會澤老廠鄉創建斑銅傳習所

會澤老廠鄉斑銅傳習所展室

會澤老廠鄉斑銅傳習所一角

會澤老廠鄉斑銅傳習所負責人康貴友表示:“擔起斑銅保護傳承重任,肩上擔子很重。將努力打開斑銅產品設計視角,開發出更多精品,為保護傳承斑銅這項特有的民間工藝盡自己的一份力量。”(會澤縣紀委)