聲聲天籟之音,傳唱文明之韻。一方美麗的沃土——富民縣,孕育出綺麗的音樂瑰寶——小水井苗族農民合唱團。合唱團四聲部無伴奏合唱達到較高水準,聞名國內外,被國家聲樂界專家稱為“原生態唱法的活化石”。這是從大山里傳出的“天籟之音”,知名作家余秋雨認為:“這是在中國很難重復的、非常獨特的、感人的生態(歌聲)。”

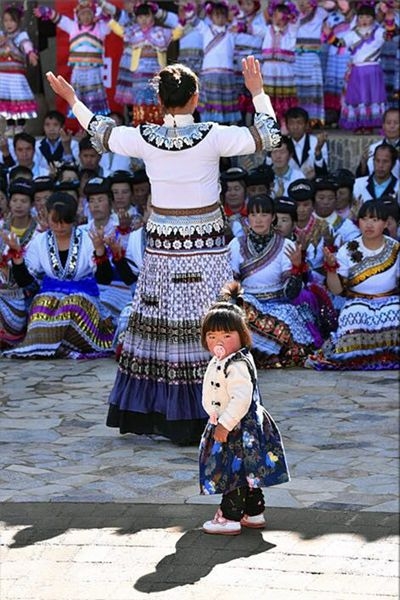

精心排練

小水井苗族村距云南省昆明市富民縣城15公里,這里居住著100余戶、400余名苗族同胞,是昆明市轄區最大的一個苗族聚居村。小水井苗族農民合唱團在唱詩班的基礎上組建,合唱團成員有60人左右,年齡最小的13歲,最大的40歲。

歌頌黨和祖國

小水井苗族農民合唱團始建于2002年。近年來,在各級黨委、政府及社會各界的關心、支持和幫助下,小水井村的農業生產、基礎設施建設、環境改善和民族文化保護等方面得到了較好的發展,交通得到了改善,搭建了“天籟廣場”,“天籟之音”走出了深山。從專業的角度講,這是一支四聲部混聲合唱的團隊,發聲方法與美聲、民族唱法有所區別,既不屬于美聲又不屬于民族唱法,是祖祖輩輩、一代一代口口相傳至今,所有隊員都沒有接受過專業訓練。歌聲從他們的感悟中來,他們表達對祖國的熱愛,對生活的憧憬,對天與地的感激,由心底發出。

參加春節聯歡表演

數十年如一日,小水井苗族合唱團唱響中外,登上藝術大雅之堂。2003年10月舉行的首屆中國西部合唱藝術節“美麗彩云南”族群杯大賽中榮獲青年組一等獎, 2004年4月走上《同一首歌·走進云南》,2005年9月參加昆明《聶耳杯—首屆國際合唱節》中獲一等獎,2009年1月參加了《春節歌舞晚會》的錄制并在春節播出,2013年走進中央音樂學院、北大百年講堂……這支合唱團唱出了大山,唱響了海內外。曾多次到北京、上海、深圳、廣州、重慶、中國澳門、香港、新加坡、韓國、英國、法國、美國等地演出。在聯合國會議的音樂殿堂,唱起《我和我的祖國》、音樂大師亨德爾的《彌賽亞》、貝多芬的《歡樂頌》、舒曼的《茨崗》和莫扎特的《榮耀頌》,讓中外觀眾折服。

小水井人為什么如此愛唱歌,如此會唱歌?這就是中華民族文化的“傳承”,400多人的苗族山寨,有兩個合唱團。小孩子先跟著老人學,優秀的被選拔參加青年組,就是參加外出表演的“富民小水井苗族農民合唱團”;年長的參加中老年合唱團,不為別的,就是愛好。小水井人對音樂有獨到的理解,在合唱中懂得圓融、知道“退讓”,達到完美的生態平衡。

小水井村還保留著淳樸的民風

小水井人的歌唱方式也融入了他們的相處方式和生活態度,路不拾遺、夜不閉戶是這個苗寨的真實寫照,鄰里之間相處也是團結、友愛和寬容,整個山寨充滿著和諧與幸福。

天籟般的音符下,苗家的和諧與溫暖

勞作之余也不忘記練習

小水井的歌聲一代代的傳唱下去

2016年初,都市時報、昆明聶耳交響樂團、昆明劇院與小水井苗族農民合唱團合作,在云南省開展了“天籟之音·大山里的巴洛克”世界經典音樂會公益巡回演出。1月29日,首場公益演出在昆明劇院舉行,1000多人的劇院座無虛席,一票難求。

在昆明劇院舉辦“天籟之音·大山里的巴洛克”世界經典音樂會

演繹世界名曲

5月1日,“富民小水井苗族農民合唱團·建水公益音樂會”在云南省紅河州建水縣文廟演出,近300人聆聽了“天籟之音”。精彩的演唱讓觀眾連連驚嘆:“天籟之音,名副其實。”

小水井“天籟之音”與建水千年古城對話

世代的傳承,天籟之音在大山里的苗家將一直唱響

小水井人為守護和傳承祖輩的“天籟之音”付出了努力和汗水。同時,音樂給了他們堅守美麗、和諧、坦誠、勤勞的力量,以及天籟般的家庭和美好的未來。(富民縣紀委 畢洪才 李佳怡)