1935年11月19日,賀龍、任弼時、關向應等率領紅二、六軍團1.7萬人,由湖南桑植的劉家坪出發,踏上了偉大的長征之路。紅軍一路穿過敵人的數道封鎖線,轉戰于滇黔邊界。

紅軍長征過麗江路線示意圖

1936年3月6日,在貴州威寧與滇東北的昭通之間,巧妙地穿過敵防線的空隙,進入云南境內。

1936年3月30日,紅二、六軍團在貴州盤縣接到紅軍總部由朱德總司令簽發“北渡金沙江,北上抗日”的電令,開始了搶渡金沙江為目標的戰略行動。

麗江市賀龍指揮部舊址(北樓)

1936年4月10日,紅二、六軍團乘滇軍主力集中于尋甸的普渡河之際,放棄從元謀、龍街渡江的路線,佯攻昆明,進軍滇西北,改道從金沙江上游的麗江一帶渡江北上。紅軍星夜兼程,日行百里,勢如破竹,沿途攻克14座縣城。4月23日, 到達鶴慶縣城集結。

麗江市玉龍縣石鼓鎮紅軍長征紀念雕塑——金沙水暖

1936年4月24日,紅二、六軍團從鶴慶縣城分兵兩路,進軍石鼓渡口。

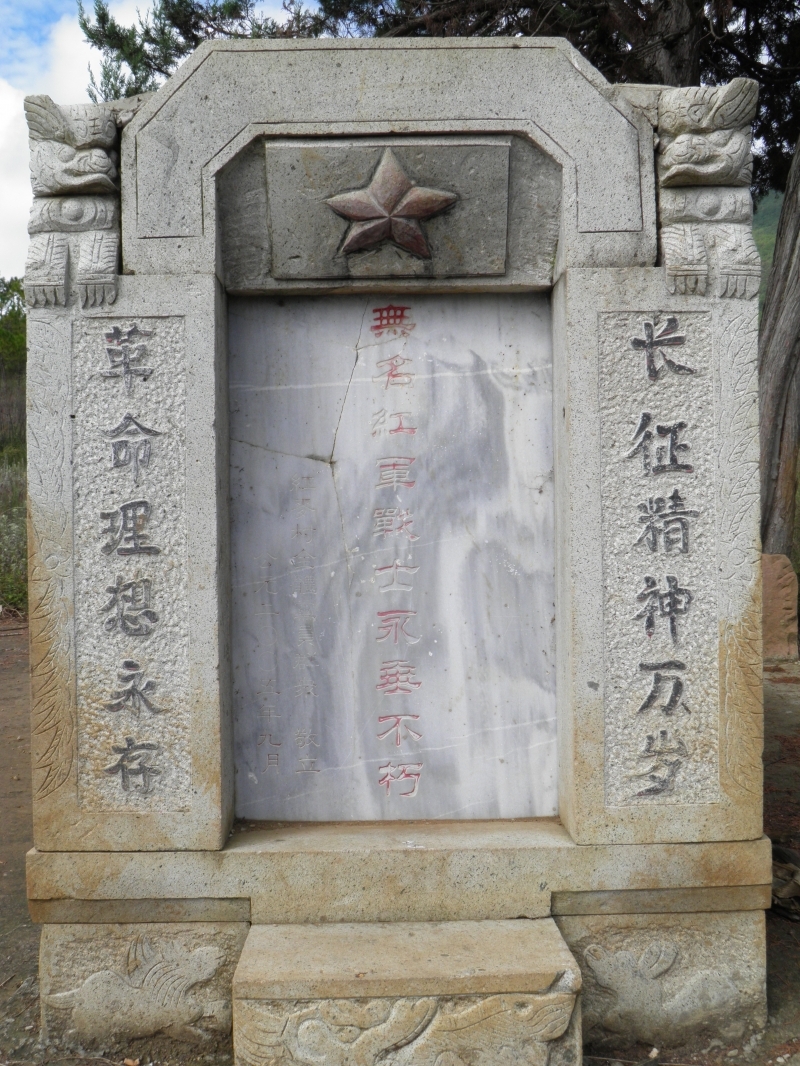

石鼓鎮紅軍墳

1936年4月24日,右路軍由賀龍、任弼時率領,經鶴慶北部的辛屯鎮,率先進入麗江七河鄉西哨村,在七河鄉共和鎮的勒馬村橋過漾弓江,走過關邱塘關(現關坡)、木家橋、東園橋、玉龍鎖脈寺到麗江縣城。西哨村,是紅二、六軍團長征進入麗江的第一個村子。勒馬橋,是紅軍長征途經麗江的第一座橋。

石鼓鎮木取獨渡口

1936年25至26日,左路軍由肖克、王震率領,經麗江太安、九河等地,取道石鼓。4月25至28日,紅軍在當地群眾的幫助下,在石鼓——巨甸沿岸各地找到7只渡船、34名船工,并制作幾十個筏子,分別從石鼓到巨甸約120華里的木瓜寨、木取獨、格子、士可、巨甸5個主要渡口,經過五五晝夜的搶渡,勝利渡過金沙江天險,取道中甸(現香格里拉縣),北上抗日。現今玉龍縣的巨甸鎮,是紅二、六軍團長征過麗江的最后一個村莊。

石鼓鎮紅軍亭

石鼓鎮紅軍長征紀念碑

為緬懷先烈、激勵后人,1977年修建了紅軍渡江紀念碑,由臺基、碑座、碑身、碑額等組成。碑通高8.1米,碑身高7.1米,碑座呈方形,邊長5.1米,分別寓意建軍紀念日、黨的生日和無產階級政權。碑頂置陶質紅五星,高1米。碑為方形鋼筋混凝土結構,四周嵌精磨大理石。正面集毛澤東手跡,陰刻“中國工農紅軍第二方面軍長征渡口紀念碑”字樣。背面刻:“英勇奮斗的紅軍萬歲”后款識為“毛澤東”三字。基座正面摹刻毛澤東《長征》詩手跡。背面碑文327字,記述賀龍等率領的紅軍長征經過麗江,勝利搶渡金沙江的光輝歷史。基座置不銹鋼欄桿,有望柱。碑座東西方各有八級石階可達其上。憑欄遠望、山河縱橫,萬里長江第一灣的壯麗景色盡收眼底。

紅軍長征紀念碑后大門

展廳

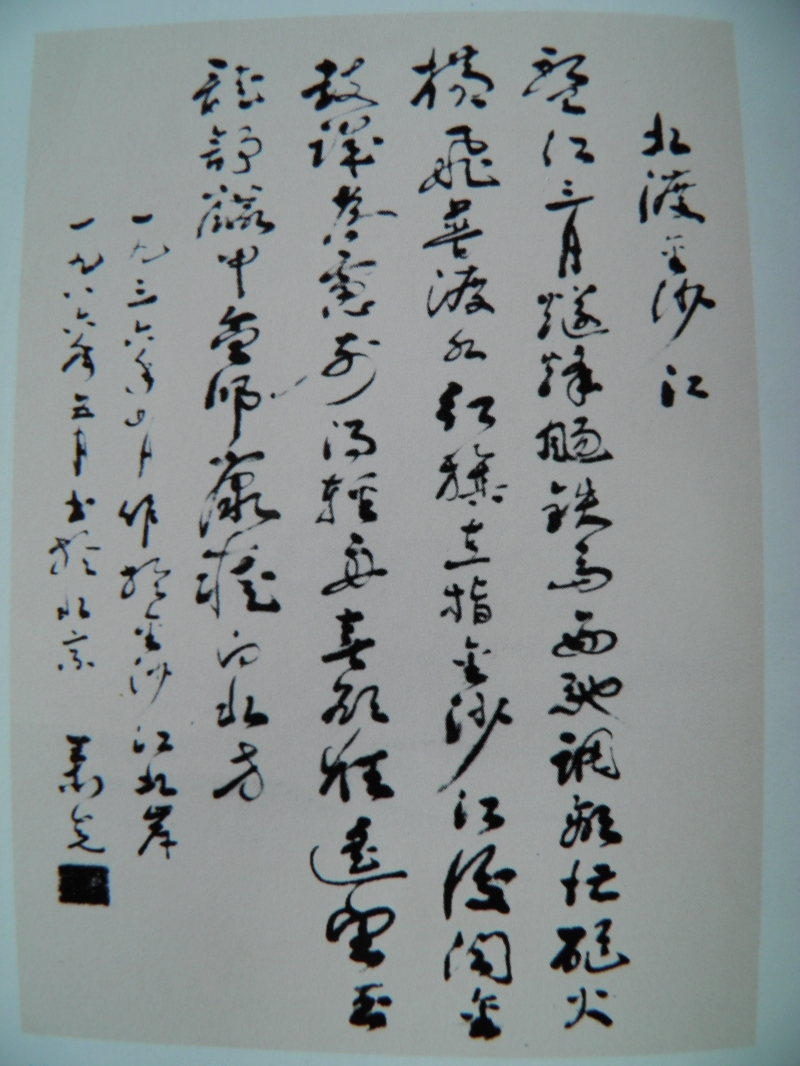

渡過金沙江后,肖克揮筆書就《過金沙江》詩

紅二、六軍團巧渡金沙江成功,徹底擺脫了十幾萬國民黨軍隊的圍追堵擊,取得了戰略轉移中具有決定意義的勝利,開始了北上抗日的重要征程。

當年紅軍走過的小路

在麗江的四天三夜行程160多公里。途經9個鄉鎮,110個大小村莊。紅軍所到之處,開牢釋囚、開倉濟民,宣傳共產黨政策,嚴明軍紀、團結群眾,受到了麗江人民的熱烈歡迎和愛戴。在紅軍進駐麗江古城期間,麗江人民積極的幫助紅軍準備渡江物資,并把物資運送到石鼓。在短短幾天的時間內,紅軍就與麗江人民建立了深厚的魚水之情,也在各族人民的心中播下了革命的火種。

金沙江邊的紅軍亭

今天的石鼓鎮

2009年5月,紅軍長征過麗江紀念館被列為全國愛國主義教育示范基地,吸引了千千萬萬的黨員干部和各族群眾參觀。(麗江市紀委 盧朝忠)