《佤族》《黎族》《苦聰人》《景頗族》《永寧納西族的阿注婚姻》……這是一批拍攝于上世紀50—80年代的少數民族志電影,年輕一代可能不太知道它們的存在。在學術界,這一批鮮為人知的電影被譽為“中國影視人類學的開山之作”。當年參與拍攝這批民族志電影的楊毓驤、徐志遠、蔡家麒等先生已經年逾古稀,譚碧波、楊光海、劉達成等先生已離世……

2010年首屆人類學/社會學紀錄影像年度論壇

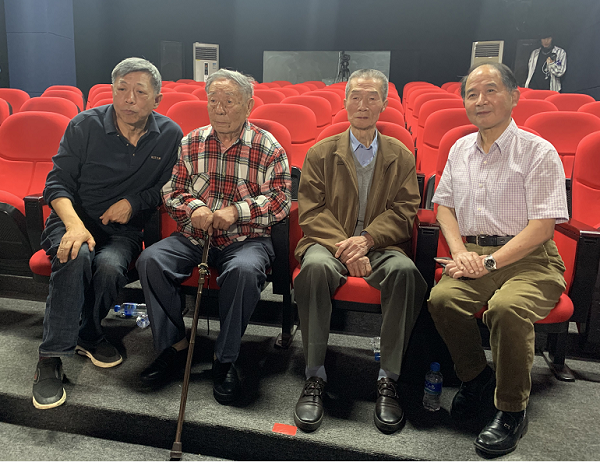

刀永明、徐志遠、譚碧波、楊光海、蔡家麒、楊毓驤(從左至右)

當年,周恩來總理在看完《佤族》《涼山彝族》和《黎族》等影片后說:“搞這個工作很有意義,拍這樣的片子是對世界的貢獻。”

紀錄片《獨龍族》

在國際上,這批影片曾震驚了西方學術界。1990年秋,德國哥廷根科學電影研究所經過重新編輯,向歐洲觀眾播放了這批影片,產生了巨大反響。

楊光海編著《紀錄片檔案 鄂倫春族》

這些影片開創了具有中國民族志電影特色的新片種,為后人留下了反映那一時期少數民族社會發展史的第一手資料,具有極高的學術價值、文獻價值和史料價值。

譚碧波、譚樂水:父子兩代人拍攝影視人類學紀錄片

新中國成立伊始,為正確執行民族平等與民族團結的民族政策,中央政府在全國范圍內開展了少數民族社會歷史和語言大調查。其間,作為一種記錄手段,電影首次被大規模地運用到田野調查中。從1957年到1976年,由全國人大民族委員會主導,由中國科學院民族研究所與各地的調查單位及八一電影制片廠等單位合作,共拍攝了16個民族,21部“中國少數民族社會歷史科學紀錄電影”,簡稱“中國民族志影片”。第一批影片涉及云南的有3部,分別是《佤族》《景頗族》和《獨龍族》,這幾個民族當時還處于原始社會末期。由譚碧波負責組織拍片,撰寫文學腳本。

紀錄片《苦聰人》

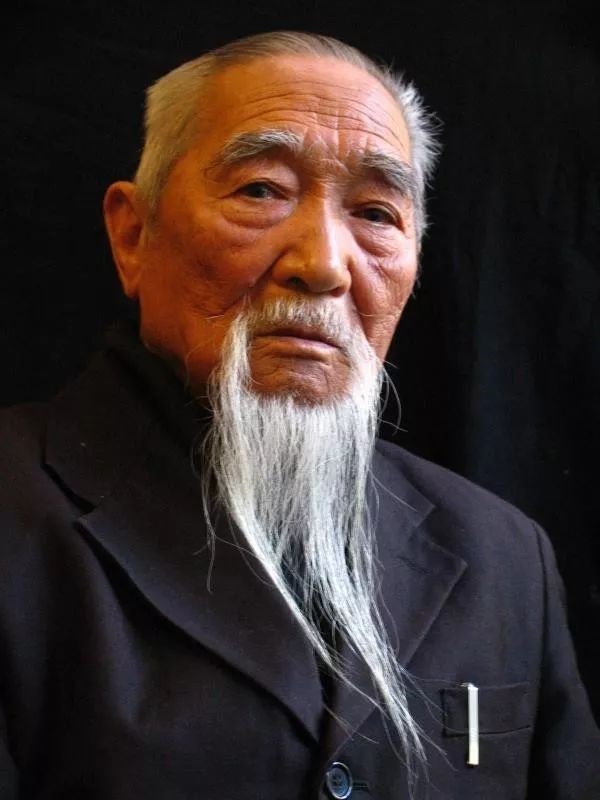

2017年10月25日,中國民族志電影奠基人譚碧波先生在昆明離世,享年105歲。譚碧波是云南省文聯的創始人,歷任云南省文聯秘書長,云南省戲劇家協會副主席。

譚碧波(1913—2017)

1956年,譚碧波參加全國少數民族大調查,擔任領導工作。1957年 12月,他開始寫《苦聰人》《獨龍族》等邊疆幾個民族的大型紀錄片腳本《邊疆民族紀實》,以及佤族社會歷史紀錄片腳本。譚碧波組織拍攝了佤族、景頗族、獨龍族、苦聰人、傣族、摩梭人等6部少數民族社會歷史紀錄片,這些紀錄片被譽為中國民族志電影的奠基之作。譚碧波的這段經歷和對云南民族文化研究的貢獻,很長時間并不被外界所知,包括自己的兒子。

紀錄片導演譚樂水

受譚碧波的影響,他的兒子譚樂水也成為了國內影視人類學的踐行者,他是云南大學東亞影視人類學研究所常務副所長、紀錄片導演。上世紀80年代初,正在北京廣播學院(今中國傳媒大學)電視攝影專業學習的譚樂水,無意中在云南省科協看到一部黑白紀錄片:“片頭先出現的是‘科學研究之用’,接著出現了我父親的名字,我才知道父親就是新中國最早的紀錄片人之一。”

楊光海、楊毓驤:傾力拍攝民族志影片

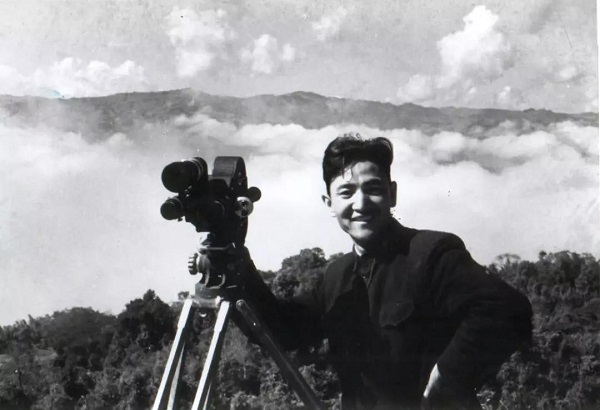

在于1957年開始拍攝的21部中國民族志影片中,有11部都有一個名字——楊光海。他或是攝影,或是導演,或是導演兼攝影。楊光海先生是云南大理的白族,先后供職于八一電影制片廠、北京科教電影制片廠、中國社會科學院民族研究所。2019年4月,云視網記者在北京密云采訪了楊光海先生,當年11月27日,楊光海先生因病去世。

2019年4月,云視網記者在北京采訪楊光海先生

從1950—1990年代,楊光海先后參與了42部紀錄片和民族志電影如《佤族》《苦聰人》《獨龍族》《鄂倫春族》、《永寧納西族的阿注婚姻》等的拍攝制作,并有多種著作和論文發表,是中國民族志電影領域最重要的先行者。

楊光海在云南參與拍攝了《佤族》《苦聰人》等多部紀錄片。當時的拍攝條件十分艱苦,尤其是拍攝《佤族》和《獨龍族》時,交通極為不便。到獨龍江拍攝時,他們坐了貨車換馬車,然后再跟馬幫走幾天幾夜,光路上的時間就要一個月。拍了兩個月之后,還要趕在大雪封山之前走出來。

楊光海先生早年拍攝紀錄片時的工作照

1958年拍完《佤族》,1959年楊光海又去拍《苦聰人》,共同參與這部片子拍攝的徐志遠、楊與楊光海七進哀牢山,前后歷時一年多才拍完。

年輕時的楊毓驤在拍攝

今年95歲的楊毓驤先生曾于1956年至1966年進行過民族調查、民族識別和民族志電影的拍攝工作,至今他對過往的工作經歷仍記得清清楚楚。

1956年6月,大規模的少數民族社會歷史調查工作開始了,中央成立了8個少數民族調查組,云南省也成立了民族研究所配合工作。當時云南的調查組先分為3組進行田野調查,楊毓驤所在的是景頗分組,在譚碧波、宋蜀華等人帶領下開展調查工作。1959年,楊毓驤參加拍攝了民族志影片《苦聰人》。

2021年,云視網記者采訪楊毓驤先生

大學畢業后,譚樂水回到云南工作。四十多年來,他走遍了云南的少數民族聚居地,進行了大量搶救性拍攝,拍攝了《巴卡老寨》、《曼春滿的故事》等少數民族紀錄片,陸續完成了20余部影視人類學紀錄片作品。

譚樂水還做了一件非常有意義的工作,就是拍攝了7集紀錄片《重返》,再次重返老一輩少數民族影視紀錄工作者拍攝過的少數民族地區,選取50年前老一輩曾經拍攝過的景頗族、佤族、獨龍族、納西族等作為拍攝對象,對各民族半個世紀以來的社會與文化變遷做一個比較研究。

今年3月,譚樂水在昆明發起并組織了“重訪”影視人類學論壇活動,他和歷史學家林超民教授擔任壇主,邀請了楊毓驤、徐志遠、蔡家麒等先生來與觀眾交流。

譚樂水、楊毓驤、徐志遠、林超民老師(從左到右)

“重訪”影視人類學論壇活動現場

對老一輩拍攝民族志電影的舉動,譚樂水充滿了敬意,作為一個影視人類學的學者,譚樂水說,“我們國家很了不起,在上個世紀五六十年代,膠片十分珍貴,條件非常艱苦的情況下,我們的領導人有這個遠見和眼光,用有限的膠片來記錄那個時代和處于那個時代的各個民族,真的是非常難得。”

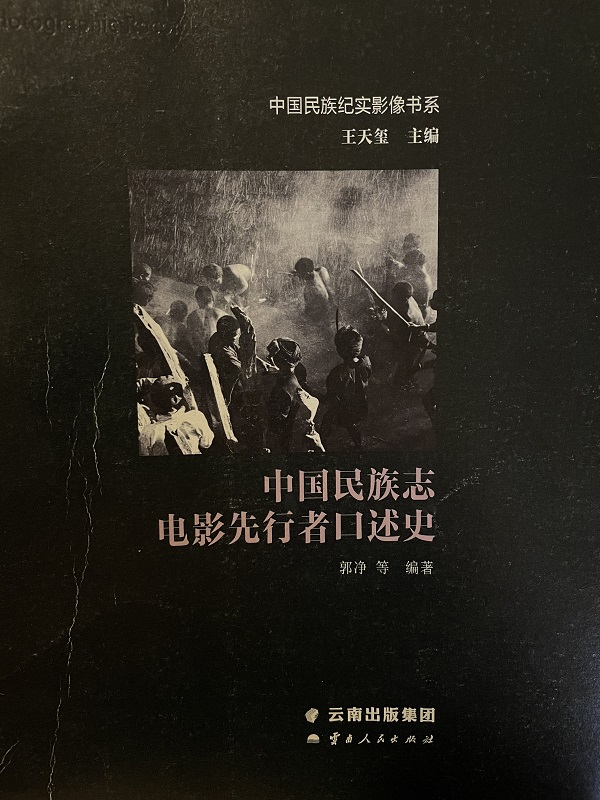

《中國民族志電影先行者口述史》郭凈等 編著

“我父親和楊光海、楊毓驤、徐志遠、蔡家麒、曹成章、刀永明、刀述仁、楊俊雄、劉達成老師他們老一輩的紀錄影像工作者都是中國影視人類學的先行者,將中國影視人類學的歷史往前推了40年。他們當年拍攝的作品沒有稿費,沒有署名,到各地去拍攝條件十分艱苦……他們的事業心、不為名不為利的精神,值得后輩學習。”譚樂水說。

2021年10月24日“中國少數民族社會歷史科學紀錄電影”課題團隊獲得第四屆中國民族志紀錄片學術展“終身成就獎”。